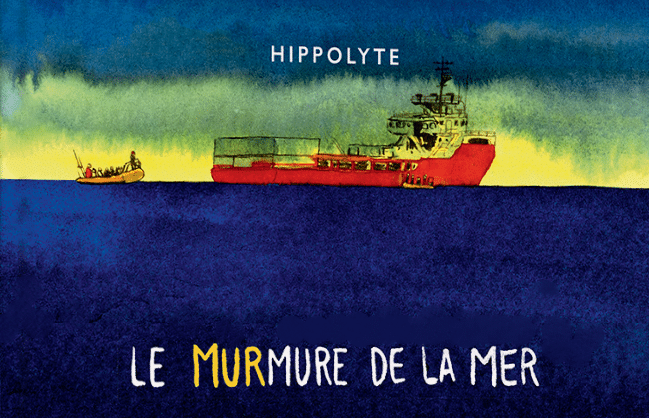

Fin septembre 2017, l’Aquarius a secouru une petite embarcation dans les eaux internationales au large de Sabratha. A bord de ce canot en difficulté se trouvaient une vingtaine de personnes, fuyant la Libye. Parmi elles, un jeune couple fuyant la recrudescence des violences dans leur pays natal. Isabella Trombetta, Communications Officer de SOS MEDITERRANEE à bord de l’Aquarius a recueilli leur témoignage.

Il devait être autour de huit heures du soir. Le soleil venait tout juste de disparaître à l’horizon et les premières étoiles brillaient déjà dans le ciel assombri. Mon « deck watch » touchait à sa fin mais avant de rentrer vers ma cabine, je fis un dernier tour du pont, afin de vérifier que tout le monde allait bien. C’est là que je m’approchai de ce jeune homme seul, qui regardait fixement l’horizon depuis déjà un bon moment. Je lui demandai si tout allait bien. Il leva le regard sur moi, ses yeux devinrent tout à coup vitreux et il fondit en larmes. J’essayai de le rassurer. « Tout va bien, tu es en sécurité maintenant. Tout va bien se passer ». Nous commençâmes à parler.

Il parlait arabe, je parlais anglais. Je ne sais même pas comment nous sommes parvenus à nous comprendre. Au milieu de la Méditerranée, même la langue n’était plus une barrière. Il m’expliqua que plus il regardait la mer et plus il se rendait compte de son immensité. Il se rendait compte maintenant que tous sur la petite embarcation auraient pu se noyer et disparaître, sans que personne ne le sache. Il repensait aux enfants qui étaient sur le bateau avec lui et à tous ceux qui étaient morts en tentant d’entreprendre la traversée par cette route la plus meurtrière au monde, juste parce que c’était leur dernière chance de survie.

« Nous sommes partis dans la nuit ». Cette nuit-à, m’expliqua-t-il, peu lui importait la direction que prendrait le rafiot pourvu qu’ils réussissent à quitter cette « zone de guerre » que son pays, la Libye, était devenue. « Tout ce que je veux maintenant c’est atteindre, vivant, un endroit où nous serons en sécurité avec ma femme, où nous pourrons nous installer. Un endroit où nos vies seront respectées. Où les droits humains signifient quelque chose. Je ne veux rien de grand, ni d’extravagant, je veux juste un lieu où vivre en paix et en toute sérénité ».

Son épouse, qui se reposait jusqu’alors dans le shelter de l’Aquarius, réservé aux femmes et aux enfants, nous rejoignit. Elle me raconta que pendant un an, en Libye, elle n’avait pas pu sortir de la maison, parce que c’était trop dangereux. Elle aurait pu être enlevée ou agressée à tout instant. « A un moment j’ai commencé à m’inquiéter pour ma santé mentale » admit-elle ce soir-là, sur le pont de l’Aquarius. Avant tout ça, elle était technicienne dans un laboratoire de biologie, et « adorait son travail ».

« J’aime mon épouse, notre amour est fort et solide. Mais cela n’a pas été simple pour nous ». Notre conversation devint plus profonde. Ils m’expliquèrent alors qu’un cousin avait décider d’épouser la jeune femme, sans se préoccuper des sentiments déjà partagés avec un autre. L’homme menaça alors de mort s’il elle refusait le mariage. Par dépit, il alla jusqu’à incendier volontairement leur appartement à Benghazi puis les traqua lorsqu’il s’enfuirent à Tripoli, menaçant encore de les tuer. Appeler la police et demander de l’aide aux autorités n’aurait servi à rien, m’expliquèrent-ils.

« Nous avons habité un peu partout : dans des appartements en location, dans des chambres d’hôtel, dans toutes sortes d’endroits, juste pour nous protéger. Nous avons vécu comme des réfugiés dans notre propre maison, dans notre pays, au jour le jour, sans savoir si nous aurions survécu, sans avoir aucune perspective d’avenir. Maintenant nous voulons nous installer, avoir des enfants, mais je ne veux pas que mes enfants vivent comme cela. »

Ces jeunes naufragés n’avaient pas seulement peur d’être tués à tout moment, mais ils savaient aussi que personne n’aurait été en mesure de les aider ou de les défendre. Lui avait perdu ses deux parents : son père avait été tué et sa mère abattue par un groupe armé devant une banque où elle venait de retirer l’argent de la famille. « Elle venait de retirer 500 dinars libyens, ce fut le prix de sa vie ».

« En Libye, la limite entre la vie et la mort est très subtil. Il est impossible de faire des plans pour l’avenir, Tripoli est aujourd’hui à la merci des milices. La sécurité est inexistante, mais moi je refuse de prendre les armes. Je n’ai jamais utilisé d’arme à feu de ma vie. Ce n’est pas le genre d’homme que je suis et je ne veux pas le devenir ».

Témoignage recueilli par Isabella Trombetta / SOS MEDITERRANEE

Photo : Anthony Jean / SOS MEDITERRANEE